1. EINLEITUNG

Bei der Schwefelung handelt es sich um eine chemische Reaktion, die an der Oberfläche einiger metallischer Behälter mit bestimmten Arten von Produkten stattfindet, die naturgemäß einen hohen Thioproteingehalt aufweisen:

- Cystein: HS – CH2– CH(NH2) – COOH

- Methionin: CH3 – S – CH2- CH2- CH(NH2) – COOH

- Cystin: HOOC – CH(NH2) – CH2 – S – S -CH2- CH(NH2) – COOH

Das Cystin ↔ Cysteinoxid-Reduktionspaar hängt vom Redoxpotential des Produkts ab. Die Cysteinform ist die bevorzugte Form in einem nicht oxidierenden, also reduzierenden Medium (z. B. in Gegenwart des Sn/Sn++-Paares).

In der zweiten Stufe werden die Aminosäuren in Sulfhydrylverbindungen (Mercaptane, SH2) zerlegt.

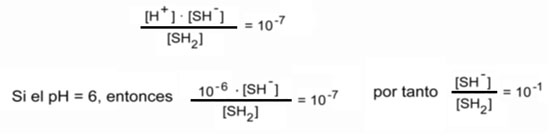

Was SH2 betrifft, so ist seine Dissoziation in SH- und S-2 pH-abhängig:

Dies bedeutet, dass nur ein Zehntel des SH2 dissoziiert ist. Es zeigt sich auch, dass die Dissoziation umso geringer ist, je saurer der pH-Wert ist.

In ähnlicher Weise kann SH- in H+ und S-2 dissoziieren, auch in Abhängigkeit vom pH-Wert.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Zinnsulfurierung in einem säurearmen Medium begünstigt wird, was bei Fisch, Fleisch und bestimmten Hülsenfrüchten (Erbsen, Kohl, Mais usw.) der Fall ist.

Beim Erhitzen zersetzen sich diese Thioproteine und setzen Schwefelionen frei, die mit den metallischen Bestandteilen der Verpackung, wie Eisen und Zinn, reagieren können, wodurch dunkel gefärbte Sulfide entstehen, die das Aussehen der Verpackung und in einigen Fällen auch des Produkts beeinträchtigen.

In anderen Fällen kann die Schwefelung auf die Verwendung bestimmter Schwefelverbindungen zurückzuführen sein, die in den ersten Phasen des Prozesses zum Bleichen oder Konservieren verwendet werden und die anschließend nicht aus dem zu verpackenden Produkt entfernt werden können.

Das Auftreten von Schwefelflecken in der Verpackung stellt kein hygienisches Problem dar, da die gebildeten Sulfide völlig unschädlich sind und in vielen Fällen unter dem Lack erscheinen, aber sie können ein erhebliches kommerzielles Problem darstellen, da sie die Präsentation des Produkts beeinträchtigen, insbesondere wenn es aufgrund der Rückstände dieser Sulfide dunkle Flecken aufweist.

2. DIE SULPHUREN

Im Inneren der Verpackung befinden sich zwei Materialien, die, obwohl sie schichtweise aufgebaut sind, im Falle einer mechanischen Beschädigung der Materialoberfläche nebeneinander bestehen können. Bei diesen Elementen handelt es sich um Zinn, das die Oberflächenschicht des Weißblechs bildet, und um Eisen, einen wesentlichen Bestandteil des Grundstahls, der das Weißblech bildet.

Zinnsulfid hat eine dunkelbraune Farbe und bleibt in der Regel an der Oberfläche haften, während Eisensulfid eine tiefschwarze Farbe hat und dazu neigt, leicht abzublättern und das Produkt zu verschmutzen.

Schwefelung auf Zinn / Eisenschwefelung

Theoretisch sollte die elektrolytische Aufbringung von Zinn auf der Stahloberfläche kein Eisen freilassen, aber trotzdem gibt es bei der industriellen elektrolytischen Aufbringung eine gewisse Porosität (die umso größer ist, je geringer die Zinnmenge ist), die zwar in sauren Verpackungen keine Probleme verursacht, da das Zinn das Eisen elektrolytisch schützt, aber mikroskopische Flecken von Eisensulfidbildung verursachen kann, die normalerweise nicht sichtbar sind, innerhalb einer viel größeren dunklen Oberflächenverfärbung von Zinnsulfid.

3. DIE VARNISHES

Die auf das Weißblech aufgetragenen Lacke haben eine Barrierewirkung gegen Angriffe des verzinnten Produkts auf die Zinnoberfläche. Damit sollte das Problem eigentlich gelöst sein, aber sie treten aus zwei verschiedenen Gründen weiterhin auf: Zum einen kann eine vollständige Kontinuität des aufgetragenen Lackfilms nicht gewährleistet werden (Poren, mechanische Beschädigungen usw.), zum anderen sind Polymerfilme gasdurchlässig, so dass es trotz der Verwendung von Lacken zu einem Schwefelungsangriff auf diesem Wege kommen kann, obwohl in diesen Fällen die Schwefelungsflecken unterhalb des Lacks auftreten, ohne dass sie mit dem verpackten Produkt in Berührung kommen.

Vor diesem Hintergrund muss die Durchlässigkeit der verschiedenen Beschichtungen und vor allem der Einfluss der Dicke der aufgetragenen Schicht bewertet werden, wobei dieser Faktor einen Kompromiss zwischen der Durchlässigkeit und der Flexibilität bei der Anpassung an die mechanischen Anforderungen der hergestellten Elemente und natürlich den Kosten der Beschichtung darstellt.

Um zu versuchen, die Schwefelung zu vermeiden, wurden zwei mögliche Lösungen vorgestellt, die direkt auf die Beschichtungen aufgetragen werden:

- Verwendung von pigmentierten Lacken, die das Auftreten von Flecken auf der Blechoberfläche verdecken, da es sich um deckende Lacke handelt (Aluminium, Weiß, usw.).

Verwendung von chemisch aktiven Lacken, die den Schwefelangriff neutralisieren und das Auftreten von Flecken auf dem Metall verhindern (Zusatz von Zinksalzen). In diesen Überzügen zersetzt sich das Zinkoxid unter Schwefeleinwirkung und bildet Zinksulfid, das ebenfalls weiß ist, so dass sich das Aussehen des Überzugs nach Neutralisierung der Schwefelung nicht verändert. Das Problem, das auftreten kann, ist, dass der Schwefelangriff sehr intensiv ist und gelegentlich die im Lack enthaltene Zinkmenge übersteigt. In diesem Fall entstehen unter dem Lack dunkle Schwefelflecken, die durch den „milchigen“ Farbton des Lacks hervorgehoben werden.

4. DAS VERPACKUNGSMATERIAL

Auch Weißblech hat einen Einfluss auf das Auftreten von Schwefelflecken. Die Zinnoberfläche ist in allen Fällen die gleiche, und die Bildung von Zinnsulfid hängt in keinem Fall von der Menge des auf dem Stahl abgeschiedenen Zinns ab. Zusätzlich zum Zinn erhält das Weißblech jedoch eine Oberflächenbehandlung durch Passivierung, bei der Chrom (und Chromoxide) als Rostschutz- und Härtungsbehandlung abgeschieden werden. Dieses abgelagerte Chrom ist nicht anfällig für einen Angriff durch Schwefelung, so dass man davon ausgehen kann, dass das Problem umso geringer ist, je mehr Chrom abgelagert ist. Das stimmt, aber die Lösung ist nicht so einfach: Je höher der Chromanteil ist, desto geringer ist die Haftung der Beschichtungen, und desto mehr Probleme können durch das Ablösen der Beschichtung während der Bearbeitung entstehen.

Es gibt eine Alternative, nämlich die Verwendung eines Materials, das kein Zinn enthält, TFS (oder ECCS), auch bekannt als zinnfreier Stahl oder Chromblech, das, wie bereits erwähnt, aufgrund des auf der Oberfläche abgeschiedenen Chroms nicht anfällig für die Schwefelung ist, aber aufgrund seiner chemischen Eigenschaften immer lackiert verwendet werden muss.

Es gibt zwei Probleme mit dieser Art von Material, nämlich dass es nicht in allen Fällen und auch nicht mit allen Lacken verwendet werden kann und dass es derzeit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vom Markt verschwinden wird:

- Einerseits gibt es derzeit keine Technologie, die es uns ermöglicht, dieses Material zu schweißen, so dass seine Verwendung auf die Herstellung von Deckeln und tiefgezogenen Behältern beschränkt ist.

- Andererseits ist es aufgrund der Steifigkeit des Chromfilms notwendig, sehr flexible Beschichtungen zu verwenden und die Verwendung von pigmentierten Beschichtungen (die aufgrund der darin enthaltenen festen Partikel spröder sind) so weit wie möglich zu vermeiden. Durch das Aufbrechen des Lackfilms wird die Chromschicht freigelegt, die den Stahl teilweise bedeckt, so dass sich in diesem Fall eine Schwefelung aus Eisen bildet, die, wie oben erwähnt, intensiver und schwarz ist und das Erzeugnis verfärben kann.

- Schließlich müssen wir auch die rechtlichen Probleme in Betracht ziehen, die sich aus dem möglichen Gehalt an Chrom (VI) ergeben, das als giftig eingestuft wird und daher kurzfristig durch die Gesetzgebung verboten werden könnte.

5. DAS PRODUKT

Es ist logisch, dass auch das zu verpackende Produkt einen wichtigen Einfluss auf das Auftreten von Schwefelflecken hat oder nicht.

Bei Fisch und Schalentieren sind die natürlichen Produkte (in Wasser und Salz) stärker geschwefelt, weil grundsätzlich zwei Faktoren dagegen sprechen: zum einen eine geringere Viskosität des Produkts und damit eine größere Mobilität der Gase und zum anderen, was noch wichtiger ist, eine stärkere Wärmeeinwirkung und damit eine höhere Temperatur, die eine stärkere Zersetzung der Thioproteine bewirkt (bei gleichen Sterilisationszeiten).

Faktoren wie die Sorte, die Größe oder die Ernährung des Fisches und in einigen Fällen das Ausbluten wirken mehr oder weniger zufällig auf die Bildung von Schwefelungen ein. Diese Faktoren können durch einen unterschiedlich langen Brühvorgang vor dem Verpacken reduziert werden, bei dem möglichst viele Thioproteine abgebaut werden, die logischerweise nicht in das Innere der Verpackung gelangen würden.

Bei Fleisch geschieht etwas Ähnliches. Je nach Art des Fleisches, der verwendeten Teile des Tieres und des Brüh- oder Zubereitungsverfahrens sind die Schwefelungen mehr oder weniger stark.

Bei Gemüse schließlich spielt nicht nur die Sorte des Produkts eine Rolle, sondern Faktoren wie die Zusammensetzung des Bodens oder des Wassers (höherer oder niedrigerer Sulfatgehalt) beeinflussen einen höheren oder niedrigeren Thioproteingehalt, und wie in den vorhergehenden Fällen kann ein kontrolliertes Blanchieren das Auftreten von Sulfurierungsproblemen erheblich verringern.

6. DER PROZESS

Ein wichtiger Faktor für das Auftreten von Schwefelflecken in Verpackungen ist der Prozess, dem das Produkt und die fertige Verpackung unterzogen werden.

Erstens werden Thioproteine, wie eingangs erwähnt, durch Hitze abgebaut, wobei gasförmige Schwefelderivate entstehen. Viele Produkte werden vor dem Verpacken vorgebrüht oder vorgekocht. Bei diesem Prozess wird ein Teil der Thioproteine eliminiert. Wenn dieser Prozess vollständiger ist, wird die Textur des Produkts nicht verschlechtert, die Zersetzung der Thioproteine ist größer, und daher wird die Schwefelung in der Verpackung geringer sein.

Auch der Sterilisationsprozess des Containers und die anschließende Kühlung haben einen entscheidenden Einfluss auf das Auftreten von Schwefelflecken. So sind Sterilisationsverfahren mit langen Sterilisationszeiten und niedrigen Temperaturen schwefelhaltiger als kurze Sterilisationsverfahren und hohe Temperaturen. Außerdem führen lange Abkühlzeiten bei Kühlprozessen zu wesentlich intensiveren Schwefelungsprozessen.

Da es sich bei den Schwefelderivaten aus der Zersetzung von Thioproteinen um gasförmige Verbindungen handelt, treten die Schwefelungen vorzugsweise im Kopfraum auf, es sei denn, das Produkt ist sehr zähflüssig, was die Zirkulation des Produkts und der Gase im Behälter behindert.

7. MÖGLICHE LÖSUNGEN

In Anbetracht all dieser Faktoren sind die Schwierigkeiten, die bei der Vermeidung von Schwefelungsproblemen in Containern auftreten können, leicht zu verstehen.

Am besten eignen sich Behältnisse aus Materialien, die nicht zur Schwefelung neigen, wie z. B. TFS, aber es ist zu berücksichtigen, was über dieses Material gesagt wurde, und zwar unter Berücksichtigung der Verwendung von nicht pigmentierten, hochflexiblen Lacken, um Brüche in der Form der Behältnisse und Deckel zu vermeiden, die das Auftreten von schwarzen Eisenschwefelungen verursachen könnten.

Dies ist jedoch nicht immer möglich, da die Märkte manchmal nicht an diese Art von Material gewöhnt sind und auch der Marketingfaktor bei der Entscheidung über die Art der Verpackung und des zu verwendenden Lacks eine wichtige Rolle spielt. Wenn die Verpackung aus Weißblech bestehen muss, ist es am praktischsten, undurchsichtige pigmentierte Lacke zu verwenden, die die Zeichen der Schwefelung vollständig verdecken. Daher sind die grauen und weißen „Aluminium“-Lacke für diese Art von Problemen am besten geeignet, wobei zu bedenken ist, dass die Anwendungen auf die Art des Behälters und die mechanische Beschaffenheit abgestimmt sein müssen und dass die Handhabung von Behältern und Deckeln mit diesen Lacken äußerst heikel ist, da sie aufgrund der Mitnahme der festen Partikel, aus denen sie bestehen, leicht zerkratzt werden können.

Epoxyphenolische Goldüberzüge oder Organosol-Goldüberzüge sind mehr oder weniger durchlässig für gasförmige Schwefelverbindungen, und je nach den oben genannten Faktoren können mehr oder weniger Probleme mit der Sulfurierung auftreten.

Die Verwendung „aktiver“ Lacke auf der Basis von Zinkoxid oder Zinkcarbonat schließlich ist, wie bereits erwähnt, bis zu einem gewissen Grad wirksam, da sie so lange aktiv bleiben, wie noch eine Zinkverbindung zur Neutralisierung der Schwefelungen vorhanden ist; sobald jedoch das gesamte Zink verbraucht ist, ist das Produkt nicht mehr wirksam. Außerdem vertragen sie auf keinen Fall die Anwesenheit von sauren Medien, da das Zinksalz angegriffen wird und sich der Lack sofort zersetzt.